Gedenktafeln

Mit Gedenktafeln wird an erinnernswerte Momente, Personen, Ereignisse erinnert, die an dem Ort, an dem die Tafel angebracht ist, stattgefunden bzw. gelebt haben oder wo ein Bezug dazu besteht. So wird an Häusern der Personen gedacht, die in ihnen geboren wurden oder gewirkt, gewohnt, gearbeitet haben. Oder es wird an einem Ort der Menschen oder Gebäude gedacht, die hier einem Unglück zum Opfer gefallen sind.

Personen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Alois Alzheimer am Gebäude der Mensa Prinz Karl, Hafengasse, Wohnung als Student

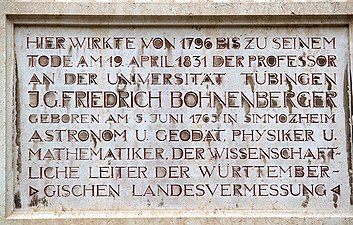

- Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger am Schloss Hohentübingen

- Regina Burckhardt-Bardili, an der Ecke von Haaggasse und Kapitänsweg, Wohnhaus der "schwäbischen Geistesmutter" und ihres Bruders, des Kanzlers und "Retters des Landes im Großen Krieg", Andreas Burckhard

- Victor von Bruns, Neue Straße 3, erste Versuche zur Erfindung der Bruns'schen Verbandwatte 1865

- Martin Crusius, Pfleghofstraße 4, Wohnhaus

- Georg Dehio, Hölderlinstraße 11, Wohnhaus 1921-1932

- Ulrich Deiters, Keplerstraße 16, Zimmer als Student 1972 bis 1976

- Josef Eberle (Pseudonym Sebastian Blau), am Antiquariat Heckenhauer, Holzmarkt 5, Lehre und Tätigkeit als Antiquar 1917-20

- Leonhart Fuchs, Inschrift im Straßenpflaster (mit Steinbuch daneben) beim Nonnenhaus zum Gedenken an das Kräuterbuch von 1543

- Goethe am Cottahaus, Münzgasse 15, Aufenthalt 1797 (Tafel von 1898)

- Goethe am Nachbarhaus des Cottahauses mit der Aufschrift "Hier kotzte Goethe"

- Otto Erich Hartleben, Hafengasse 8 (heute ehem. Gaststätte Hades), Wohnung als Student 1884

- Wilhelm Hauff, am Gebäude Haaggasse 15, auf dieser Tafel: Wohnung als Student 1821-24 (tatsächlich aber auch als Schüler 1809-17)

- Hermann Hesse, am Antiquariat Heckenhauer, Holzmarkt 5, Buchhändlerlehre 1895-99

- Hermann Hesse, Herrenberger Straße 28 ("Hesse-Haus"), seine Wohnstätte in dieser Zeit

- Hermann Hesse, Ammergasse 12, ehem. Gaststätte Walfisch, eine seiner frühen Novellen spielte hier

- Gottlob Himmel, Pfleghofstraße 5, Werkstatteröffnung 10. Mai 1879

- Jakob van Hoddis [1], Sofienstraße 2, Ecke Rappstraße, Dichter, wohnte hier 1922-27 in ständiger Pflege; 1942 deportiert und ermordet

- Kaiser Maximinius Thrax auf einem verloren gegangenen römischen Denkstein

- Ludwig Krapf in der Derendinger Sieben-Höfe-Straße 34, Geburtshaus

- Michael Mästlin, Burgsteige 7 (heute Schlosscafé), Wohnung des Astronomen und Lehrers von Kepler

- Josephine Lang, Komponistin, und Christian Reinhold Köstlin, Dichterjurist, an Wohnhaus Villa Köstlin[1]

- Karl Mayer, Gartenstraße 18, Wohnhaus 1843-70, "Uhlands Freund"

- Philipp Melanchthon an der Alten Burse, aus Stein (1897)

- Daniel Georg Memminger, Metzgergasse 4, Geburtshaus

- Friedrich Miescher am Schloss Hohentübingen zur Entdeckung des Nukleins 1869

- Gustav Pressel, Hafengasse 7, Geburtshaus des Komponisten des Weserliedes (* 11. Juni 1827)

- Julius Eugen Schlossberger am Schloss Hohentübingen

- Geschwister Scholl, an der Neuen Aula

- Felix Hoppe-Seyler und Gustav Hüfner am Schloss Hohentübingen

- Ludwig Uhland, Neckarhalde 24, Geburtshaus

- Uhlands Elternhaus, Hafengasse 3-5

- Uhlands 225. Geburtstag, am Haus der Burschenschaft Germania in der Gartenstraße 3

- Carlo Steeb, Am Markt 7, Geburtshaus

- Friedrich Theodor Vischer,[2] Professor der Ästhetik und Philosophie, als Republikaner Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49, Burgsteige 18 (heute Hotel am Schloss), lebte und arbeitete hier; sowie Uhlandstraße 4 (Wohnung 1849-1855)

- Christoph Martin Wieland, wohnte als Stipendiat im Hochmannianum, Pfleghofstraße 13, außerdem Erwähnung Johann Hochmann

- Ottilie Wildermuth, Wilhelmstraße 14, Wohnhaus

- Georg Wittig, Wilhelmstraße 31, Nobelpreisträger für Chemie, Student ab 1916, Professor 1944-56

- Hugo Wolf, Neckarhalde 60, hier wohnte der Tondichter als Gast des Universitätsmusikdirektors Emil Kauffmann 1890, 1891, 1894

Ereignisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

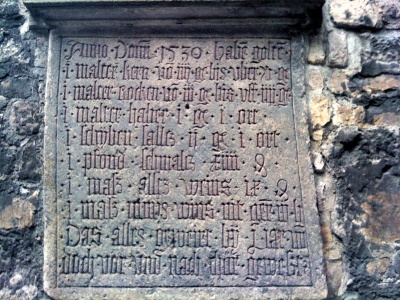

- Hungertafel zum Gedenken an den Hunger und die Teuerung von 1528-1530 in der Mühlstraße

- Kopie der Hungertafel (s.o.) in den Arkaden des Rathauses

- Kopie der Hungertafel (s.o.) in der ständigen Ausstellung des Stadtmuseums

- Gedenktafel zum Mühlstraßen-Durchstich 1885-87 "unter der segensreichen Regierung des Königs Karl", an der damals neuen Stützmauer

- Tafel in deutscher und slowenischer Sprache am Haus Burgsteige 7: Hier wurden 1550 die ersten, vom Reformator Primus Truber ins Slowenische übersetzten Schriften Abecedarium und Catechismus gedruckt.

- Stein mit den Jahreszahlen 1864-1989 erinnert auf der Kalleehöhe an die Gründung der Studentenverbindung Tübinger Wingolf

- Bronzetafel außen am Gebäude Collegiumsgasse 2 (Boulanger): "Hier wurde die Turnerschaft Hohenstaufia am 10.12. 1878 gegründet."

- Marmortafel zum 40jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Kingersheim/Frankreich und Hirschau 1963-2003 am Rathaus Hirschau

Kriege, Nazi-Zeit, Vermisste und Gefallene[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Ehrenmal des 10. Württembergischen Infanterieregiments Nr. 180 am Eck Steinlachallee/Hegelstraße (180er Denkmal) mit Gedenktafeln

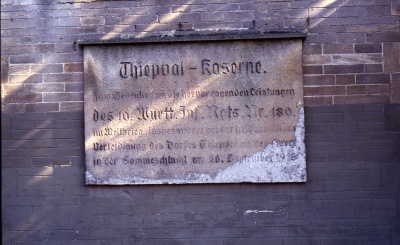

- Hegelstraße an der Thiepval-Kaserne "Zum Gedenken ... der heldenmutigen Verteidigung des Dorfes Thiepval ... am 26. September 1916"

- Tafel an der Stiftskirchen-Mauer am Holzmarkt, 1983, zur Erinnerung an die Tübinger Juden, die während der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet oder vertrieben wurden.[3]

- Tafel an der Stiftskirchen-Mauer am Holzmarkt, 1995, zur Erinnerung an die Sinti und Roma, die Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns waren, an dem auch die Universität und Tübinger Bürger ihren Anteil hatten.[4]

- zwei Tafeln der Universität hinter dem Haupteingang der Neuen Aula: allgemein zur Zeit "Dritten Reichs", 1985, und für Widerständler des 20. Juli 1944, die früher Studenten der Universität waren, 1984.

- zwei Marmortafeln hinter dem Nordwesteingang der Neuen Aula mit den Namen der im 1. Weltkrieg gefallenen Angehörigen der Universität, ca. 1930 (wegen des Materials etwas schlecht lesbar)

- Die Stolpersteine insbesondere in der Tübinger Südstadt, mit denen der Künstler Gunter Demnig an das Schicksal der Menschen, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden, erinnert.

- Gedenktafel: 'Sie sind nicht vergessen'

- Geschichtspfad zum Nationalsozialismus[5] der Geschichtswerkstatt, mit 16 Tafeln (Stelen), 2016 eingerichtet

Gebäude, Stadtviertel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Neckartor am Gebäude am unteren Ende der Neckargasse links (Abriss 1805)

- Lustnauer Tor (Abriss 1829)

- Hirschauer Tor (Abriss um 1830)

- Haagtor (Abriss 1831)

- Schmiedtor (Abriss 1831)

- am Gebäude Schulberg 10, für die bis 1861 dortige Schola Anatolica (Vorläufer des Uhland-Gymnasiums) und Österbergschule (bis 1981) [2]

- Judengasse 4, Judenviertel im Mittelalter

- Kirchgasse 6: Baujahr 1535 und spätere Nutzung durch Domenikanerinnen des Klosters Stetten und etwa 150 Jahre später durch Zisterzienserinnenkloster Gutenzell als Kelter und Pfleghof

Weiteres[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Eine Serie von 14 metallenen Gedenktafeln wurden 1949 aus eingeschmolzenem Waffenschrott des 2. Weltkriegs gegossen, z.B. für Frischlin, Crusius, Maestlin, Wildermuth, Memminger (s. z.T. in Galerie). Aus demselben Material wurde 1948 auch der Neptunbrunnen neu gegossen.[6]

- Die Tafeln aus Buntsandstein für die im 19. Jahrhundert abgerissenen Stadttore hat 1950 der Tübinger Bildhauer Ugge Bärtle gefertigt.[6]

- In den 1990er Jahren wurden am Rande der Altstadt mehrere Touristikschilder mit einer Karte zur Orientierung aufgestellt. Auf der Rückseite waren gerasterte Abbildungen von je einer berühmten Tübinger Dichterperson mit einem kurzen Text, so zu Hölderlin, Uhland, Hauff (Beispiel), Wildermuth, Mörike, Isolde Kurz. Diese wurden 2016 durch neue Orientierungstafeln, ohne Dichter, ersetzt.

- Tübinger Literaturpfad[7] (41 Stationen), mit kleinen schwarzen Tafeln mit weißer Schrift, 2019 eingerichtet

Fotogalerie (Beispiele)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gegossene Gedenktafel für Regina Burckhard-Bardili und Andreas Burckhard, Ecke Haaggasse/Kapitänsweg

Blechtafel für Alois Alzheimer an der Mensa Prinz Karl, Hafengasse

Eingang von Uhlands Geburtshaus in der Neckarhalde 24 mit Gedenktafel

Gustav Pressels Geburtshaus in der Hafengasse 7

Neue Aula, zum "Dritten Reich" (1933-45), 1985

"Hier kotzte Goethe" am Nachbarhaus des Cottahauses

Inschrift im Straßenpflaster zum Gedenken an das Kräuterbuch von Leonhart Fuchs, beim Nonnenhaus

Gedenktafel für Philipp Nicodemus Frischlin (1547-1590), Philologe, Dramatiker und Lyriker; Tübingen, Clinicumsgasse 18

Gedenktafel für Martin Crusius (1526-1607), Altphilologe und Historiker; Tübingen, Pfleghof 4

Prof. Michael Mästlin, Burgsteige 7

Detail am Hölderlinturm

Gedenkinschrift zum Mühlstraßendurchstich

Jakob Andreae in der Stiftskirche

Erinnerungstafel am Geburtshaus von Johann Ludwig Krapf in der Derendinger Sieben-Höfe-Straße 34

Gedenktafel "Deutscher Turnerbund" am Tübinger Rathaus

Jahn-Völker-Eiche, Haußerhöhe

J.G.Friedrich Bohnenberger im Schloss Hohentübingen

König Wilhelm II und Königin Charlotte in Bebenhausen

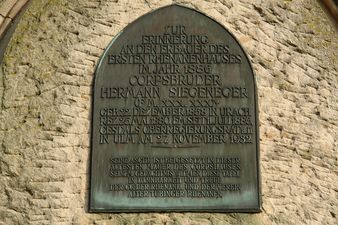

Hermann Siegeneger am Rhenanenhaus

Zum 225. Geburtstag von Ludwig Uhland am Haus der Burschenschaft Germania in der Gartenstraße

Kirchgasse 6: Baujahr 1535 und spätere Nutzung durch Klöster

Infotafel am Hölderlinturm

Gottlob Himmel, Pfleghofstraße 5, Werkstattgründung 1879

Gedenktafel für Ulrich Deiters, Keplerstraße 16

Gedenktafel für Jakob van Hoddis in der Rappstraße

Gedenktafel an den Schauplatz von Hermann Hesses "Die Novembernacht" mit falschem doppelten "r" in "Hermann" in der Ammergasse 12]]

Schrifttafel, Am Kleinen Ämmerle 29, zur Renovierung 1928

Marmortafel am Rathaus Hirschau zum 40. Jubiläum der Partnerschaft Kingersheim-Hirschau, 2003

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Eine Gedenktafel erinnert an die Komponistin Josephine Lang Tagblatt 22.1.2016

- ↑ Wikipedia zu Friedrich Theodor Vischer

- ↑ Tübinger Stadtchronik 30.1.1983

- ↑ Tübinger Stadtchronik 23.10.1995

- ↑ Geschichtspfad zum Nationalsozialismus, geschichtswerkstatt-tuebingen.de

- ↑ 6,0 6,1 Udo Rauch, Antje Zacharias (Hg.): Sieben Jahre Landeshauptstadt. Tübingen und Württemberg-Hohenzollern 1945 bis 1952. Universitätsstadt Tübingen, Kulturamt, 2002

- ↑ Literaturpfad, tuebingen.de

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Liste in den Tübinger Blättern, 47. Jahrgang, Ausgabe 1960, Seite 34f [3]

![Gedenktafel an den Schauplatz von Hermann Hesses "Die Novembernacht" mit falschem doppelten "r" in "Hermann" in der Ammergasse 12]]](/images/thumb/e/e8/Ammergasse_12%2C_Hesse_Tafel%2C_kl.jpg/187px-Ammergasse_12%2C_Hesse_Tafel%2C_kl.jpg)