Gösele & Stratmann

Aus TUEpedia

Firmenrechnung der Schlossbrauerei Gösele & Stratmann[1]

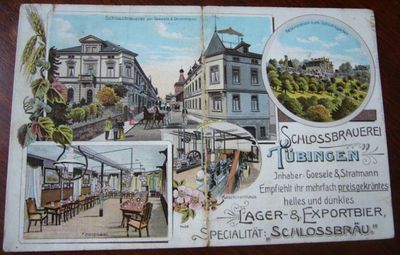

Werbekarte der Schlossbrauerei und der Restauration zum Schlossgarten, 1908

Die Schlossbrauerei Gösele & Stratmann lag in der Schwärzlocher Straße. Ab 1896 war Paul Lutz dort Braumeister und gewann die begehrte goldene Medaille. Er besaß zuvor die 1875 gegründete Dampfbrauerei Paul Lutz in Neuenbürg an der Enz, die er 1890 von Albert Lutz übernommen hatte.[2] Die Schloßbrauerei besaß eine Dampfmaschine der Maschinenfabrik Ulrich Kohllöffel in Reutlingen.[3]

Die Chronik der Brauerei war wie folgt:[4]

- 1870 gegründet

- 1894 Schloßbrauerei Johannes Gösele

- 1915 Schloßbrauerei Gösele & Stratmann

- 1920 Schloßbrauerei Anna Stratmann Wwe & Kinder

1919 gründete Christian Majer im ehemaligen Produktionsgebäude der Brauerei Gösele & Stratmann in der Schwärzlocher Straße seine nach ihm benannte Maschinenfabrik.[5] Diese zog 2002 in den Gewerbepark Neckaraue um und wurde 2008 von der Manz Automation GmbH übernommen.[6]

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Firmenrechnungen

- ↑ Buchholtz. Brasserie d'Esch, Esch/Alzette: Paul Lutz, Braumeister aus Neuenbürg

- ↑ Dampfmaschinen im Regierungs-Bezirk Tübingen.

- ↑ Chronik der Brauerei

- ↑ Neuzugang im Tübinger Stadtmuseum: Mustersammlung der Tübinger Maschinenfabrik Majer.

- ↑ Tagblatt: Adieu, Majersche Maschinenfabrik, 2008