Alte Hals-Nasen-Ohrenklinik

Die alte Hals-Nasen-Ohrenklinik steht an der Ecke von Rümelin- und Silcherstraße. 1846 zogen die Innere Medizin und die Chirurgie in dieses damals neu gebaute Universitätskrankenhaus. 1879 zog die Medizinische Abteilung in einen eigenen Neubau, wodurch das bisherige Gebäude für Jahrzehnte die "Chirurgische Klinik" beherbergte, die schließlich 1935 ebenfalls in einen Neubau umzog.

Die "Ohrenklinik" wurde 1888 gegründet und war in einem kleinen Gebäude südöstlich der Pathologie untergebracht.[1] Ab 1912 entstand die "Haut- und Ohrenklinik" an der Liebermeisterstraße. Bis vor 1934 wurden wie in ganz Deutschland die Fächer Hals, Nasen und Ohren zusammengelegt.[2] Nach dem Freiwerden der alten Chirurgischen Klinik 1935 zog die neue HNO-Klinik dort ein, irgendwann auch das Hygiene-Institut (von beiden existieren noch Schriftzüge außen am Gebäude). Die HNO-Klinik bezog 2002 ihren Neubau auf dem Schnarrenberg. Heute beheimatet das Gebäude an der Silcherstraße unter anderem die Sportmedizin.[3] Der Name "Alte HNO-Klinik" hat sich jedoch umgangssprachlich erhalten.

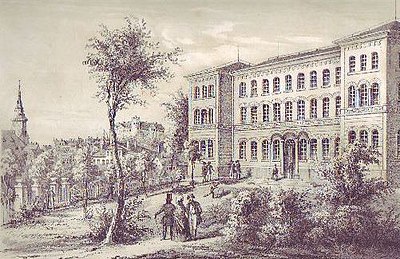

Die Uniklinik war seit 1805 in der Alten Burse, bevor sie dann 1846 diesen ersten Klinikneubau außerhalb der Altstadt bezog. Es handelt sich um eine schlichte spätklassizistische Anlage mit leicht vortretenden Seitenflügeln und einem Mittelpavillon, erbaut von Albert Barth und Friedrich B. A. Groß in Anlehnung an die ehemalige Münze in Stuttgart.[4] An den südwestlichen Seitenrisalit wurde 1899-1900[5] ein längerer Nebentrakt in ähnlichem Stil angebaut, der hier auf den alten Fotos bereits (links) abgebildet ist. Er stand ursprünglich isoliert, aber wurde dann zuerst im Erdgeschoss und später auf ganzer Höhe direkt mit dem Altbau verbunden (der dadurch allerdings seine optische Symmetrie verlor.)

Weitere Bilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Blick von der Kreuzung Rümelinstraße / Silcherstraße auf die Gebäude (2009)

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Stadtplan von 1903

- ↑ https://www.hno.org/info/geschichte_hno.html

- ↑ Universitätsklinikum Tübingen auf Wikipedia

- ↑ Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Baden-Württemberg, Teil II. München/Berlin, 1997. Seite 725

- ↑ Tübinger Gemeindeverwaltung in den letzten 50 Jahren, 1927, S. 99